Quand la médecine cherchait l’âme

Dans la Grèce antique, la maladie n’était pas seulement une affaire de corps. Elle était souvent perçue comme une sanction divine. Découvrez la vision de l’école Hippocratique.

Dans la Grèce antique, la maladie n’était pas seulement une affaire de corps. Elle était souvent perçue comme une sanction divine, une punition envoyée par Zeus, Apollon ou d’autres dieux offensés.

La vision de l’école Hippocratique

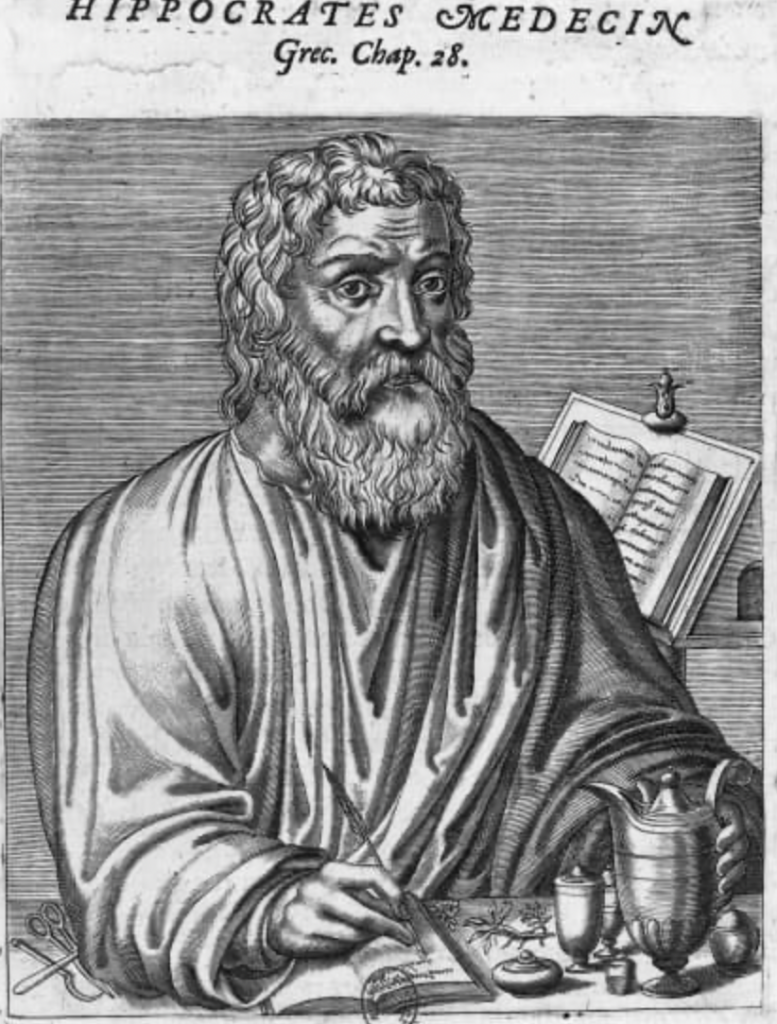

Hippocrate et ses disciples défendaient une approche nouvelle : la maladie n’était pas un châtiment venu du ciel, mais un désordre interne, explicable et surtout compréhensible par l’observation et la raison.

Le corps, selon eux, était traversé par quatre fluides fondamentaux, appelés les humeurs :

- le sang

- la bile jaune

- la bile noire

- le phlegme

La santé naissait de l’équilibre subtil entre ces humeurs. Si l’une prenait le dessus, le corps se dérégulait et tombait malade. Ainsi, ce n’était pas Zeus lançant sa foudre qui expliquait la fièvre ou l’épilepsie, mais une dérive interne, naturelle.

Quand l’âme et le corps ne faisaient qu’un

L’école hippocratique n’en restait pas là: elle voyait l’être humain comme un tout, où le corps et l’âme étaient intimement liés.

Par exemple, un patient affaibli par la peur, la colère ou le désespoir avait moins de chances de guérir. Inversement, apaiser l’esprit renforçait la capacité du corps à retrouver l’équilibre. La guérison ne consiste pas seulement à évacuer ou supplémenter une humeur déséquilibrée, mais aussi à apaiser l’âme. Un patient en paix avec lui-même a de bien meilleures chances de rétablissement, selon cette école.

Hippocrate écrivait dans le traité « De la maladie sacrée » que l’épilepsie, longtemps surnommée le mal sacré, n’avait rien de divin. Elle n’était pas la vengeance des dieux, mais le résultat d’un excès de phlegme dans le cerveau.

Une affirmation révolutionnaire pour l’époque, qui marquait une véritable rupture avec la pensée religieuse dominante.

De la maladie sacrée, Corpus hippocratique, trad. E. Littré, livre VI, chapitre 1

Le texte reste attribué traditionnellement à Hippocrate, car il correspond à l’esprit de sa médecine rationnelle, mais il est plus juste de dire qu’il provient de l’école hippocratique plutôt que de sa main propre.

Source image : Larousse.fr

Héritage et modernité

Si aujourd’hui la théorie des humeurs a été dépassée par la médecine moderne, l’intuition hippocratique selon laquelle le corps et l’esprit interagissent sont de plus en plus d’actualité.

La psychosomatique, les recherches sur le stress ou l’impact des émotions sur l’immunité reprennent, sous une autre forme, cette même idée : guérir ne se résume pas à traiter un organe isolé, mais implique de considérer l’être humain dans sa globalité. Pour son époque, les observations d’Hippocrate témoignent d’une véritable avance dans le domaine de la médecine.

✨ La médecine antique, à travers Hippocrate, nous rappelle que la frontière entre corps et âme n’est jamais si nette. Et que parfois, comprendre une maladie, c’est aussi comprendre une histoire humaine, une émotion, une vision du monde… En 2025, certains y voient une évidence, d’autres une piste de réflexion, et d’autres encore restent très cartésiens.

Et toi, de quelle école es-tu ?